帰国が徐々に迫ってきています。アメリカから帰ってきてTESOL for Test Preparationというコースを一ヶ月受講していました。このコースでは読んで字のごとくTestをPreparationするためのもので、主にIELTSとTOEFL対策の授業の仕方を学びます。授業の仕方というところが肝です。

日本では公式のテスト対策の授業のやり方を学べるところはなかなかありません。言ってしまえば「各教師が正しいと思ったやり方で教える」なんてことザラです。そうなると自分流の勉強の仕方を生徒に教えかねないので、こうして教授法を学べるのは貴重な機会です。今回も4週間で学んだことを振り返っていきます。

◆クラス

このコースは毎回受講者がそこまで多くないので開講されるか不安だったのですが無事開講し、僕含め6人で学ぶこととなりました。TESOLコースは日本人・韓国人受講者の占める割合が多いのですが今回はロシアとタイの生徒もおり、国際色があるクラスとなりました。

今回もみなモチベーションが高く学べることが多い月でした。特に大学生のEさんは英語力もさながら教育に対する情熱も高く、いつもポジティブで、話すと「負けてられないな」と火をつけられます。模擬授業では丁寧に教える姿勢を学ばせてもらいました。僕にはない発想をいくつも発見し、教え方の視野が広がったように思います。

◆先生

TESOL for Adultを受講した時と同じ先生でした。Adultについては以下参照。

教え方、性格、考え方、教育観等色んな面から考えて彼女はこの学校の中で一番相性が良い先生なのでやりやすかったです。いつもポジティブで楽しく授業をしてて、生徒の背中を押すのが上手な先生です。

Adult受講の時からですが、教授法の中で特にためになったものがあります。説明の構成です。

1,Demonstration(簡単な説明と例の提示、実演)

2,Explanation(詳細な説明)

3,Questions(理解しているか確認の質問)

何かを説明するとき理解してもらおうとすればするほど口ばっかり動いて早口になったり、相手が飲み込めているかの確認が疎かになってしまった経験はありませんか?そんなときこの手順を踏むと筋道を立てて話すことが出来ます。

この方法は何にでも応用できます。

例えばこれから教師が模試監督をする場合、

1,簡単な概要(注意事項など)を、生徒が勘違いしやすい例を混じえ話す。実際のテスト用紙を(支障がない範囲)みせながらだとより効果的。視覚重視の説明。

2,より詳しい説明をする(時間、科目ごとの注意事項、禁止事項等)。

3,得に大事なことに関していくつか生徒に質問をして確認、共有。

社内で部下に指示をだす場合、

1,やらせる内容を簡潔に話す。資料やマニュアルがある場合をそれを見せながら実際の動きを実演、もしくは例を提示。

2,目的や時間設定、完了報告の指示など細かく説明。

3,締め切りや大事なポイントを押さえているか質問し確認。

などです。

とにかく、口頭で説明したから相手が理解したと思わないことが大切。その場で理解させ、理解したかの確認もしてあげます。あとで「理解してませんでした」「忘れてました」となるより、はじめに時間をかけて理解させる方が結果的に余計な時間がかかりません。

◆スピーキング

アメリカに行っていたから前よりペラペラになった、ということはありませんでした。なぜなら一人旅で頭のなかで日本語を話していたから…。とは言え、以前よりも間違いを恐れずに喋るようになった気がします。

授業内でニュースを取り上げディスカッションする時間もあったので自分の意見を発信する機会もありましたが、政治についてはまるで話せずだんまりだったのが悔しい思い出。その時ちょうどドナルド・トランプがアメリカ大統領選に勝利したのですが、彼が何党なのかも知らないくらい無知でした。無知なまま想像だけで議論することほど恥ずかしいことはないので、黙ってGoogle先生とにらめっこしていました…。

◆学び

「IELTSとTOEFLをどう攻略するか」「どういう授業内容が生徒の点数を上げるか」「生徒の目標設定等へどうアドバイスするか」の3つがこのコースからの学びでした。最初にも書いたように、効果的なテスト対策については自分の経験を元にしたアイデアしかなかったので、メソッドとして多角的な視点を得られたのは大きな収穫です。

日本に帰ってから、定期テストや受験対策の授業にも活きてきます。今から既にどういうテストや対策授業ができるか妄想してわくわくです。

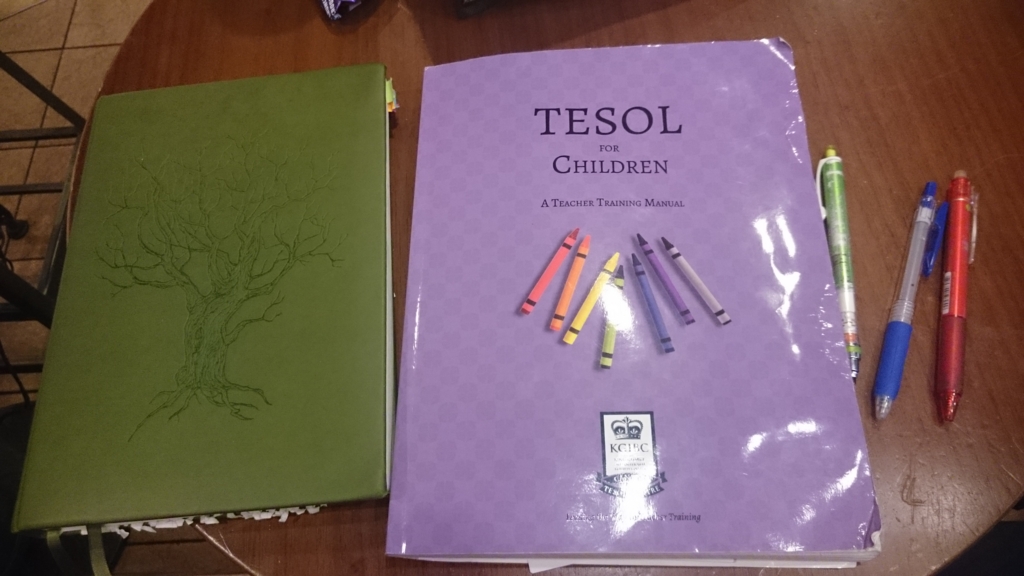

現在TESOL for Childrenという子供向けの教育メソッドを学んでいます。終了後またブログを書きますのでお楽しみに。それでは今日はこの辺で。

前回のTESOLプログラムのおさらいはこちら: